Google は Chromebook Plus 向けに、生成 AI を活用した新機能の提供を開始しており、その一つが、文章の作成をサポートする「文書作成サポート (Help me write)」です。

この機能を使うことで、メールの返信や SNS の投稿文、イベントの告知文、プロンプトなどをゼロから作成したり、既存の文章を異なるトーンや長さに書き換えたりすることが可能になります。

この記事では、Chromebook Plus の「文書作成サポート」機能の概要から設定方法、具体的な使い方などを紹介します。

利用条件と注意事項

「文書作成サポート」を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- Chromebook Plus デバイスを使用していること

- 所在地が日本を含む特定の国であること

- 18歳以上であること

- 個人の Google アカウントまたは Google Workspace アカウントにログインしていること

現在、この機能は日本語を含む複数の言語で利用可能です。ただし、英語環境では 400 文字以下のウェブページで機能が制限される場合があります。

なお、本機能は現在「試験運用版」として提供されています。そのため、AI によって生成された提案が不正確または不適切である可能性があります。提案を採用する際は、必ずご自身で内容を確認・修正してください。

また、個人情報や機密情報を含むサイトでの使用は避けるようにしてください。

「文書作成サポート」を有効にする方法

機能を利用するには、まず設定を有効にする必要があります。有効化の方法は主に 2 つあります。

初期設定の通知から有効にする

Chromebook Plus の初回セットアップ後などに「より確実な文章をすばやく作成」といった通知が表示されることがあります。その場合は、通知内の「試してみる」ボタンを選択するだけで簡単に有効化できます。

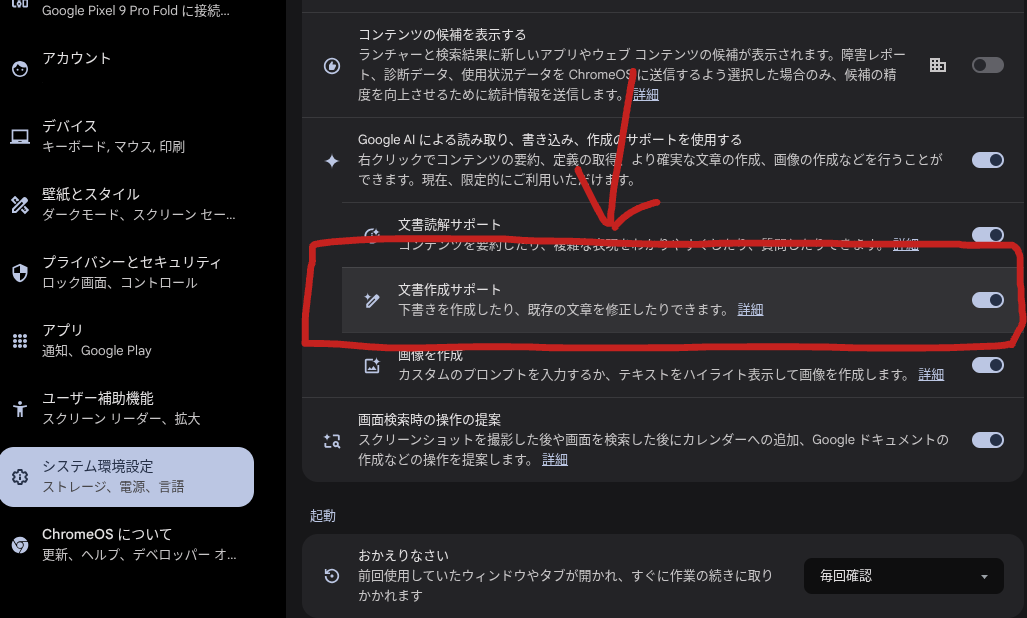

設定から手動で有効にする

通知を見逃した場合や、後から設定を変更したい場合は、以下の手順で手動で有効にできます。

- Chromebook の画面右下の時刻表示部分をクリックします。

- 表示されたメニューから、歯車アイコンの「設定」を選択します。

- 設定画面の左側メニューで [システム環境設定] をクリックします。

- 「検索と候補」の項目に進みます。

- [Google AI による読み取り、書き込み、作成のサポート] が有効になっていることを確認し、その下にある [文書作成サポート] のトグルスイッチをオンにします。

これで設定は完了です。なお、Chromebook Plus ではない Chromebook の場合、上記の設定項目は表示されません。

Google Workspace アカウント(組織のアカウント)の場合

個人の Google アカウントの場合は、上記の手順を行えば設定が可能ですが、Google Workspace アカウントをご利用中で、組織で管理されている場合には、設定を変更できない可能性があります。これは組織の管理者が機能の許可をしていないためです。もし、そのようなケースの場合は、管理者にご相談ください。

実際の使い方:文章を作成・書き換える

「文書作成サポート」には、主に「下書きを作成する」機能と「既存のテキストを書き換える」機能の 2 つの使い方があります。

下書きを作成する(ゼロから文章を生成)

ウェブサイト上のテキストボックスや入力欄で、何もない状態から AI に文章を作成させることができます。

- 文章を入力したいテキストボックス内を右クリックします。(このとき、テキストが何も選択されていない状態にしてください)

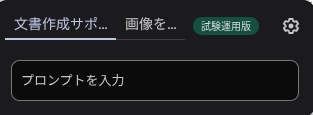

- メニューから「文書作成サポート」を選択すると、専用のカードが表示されます。

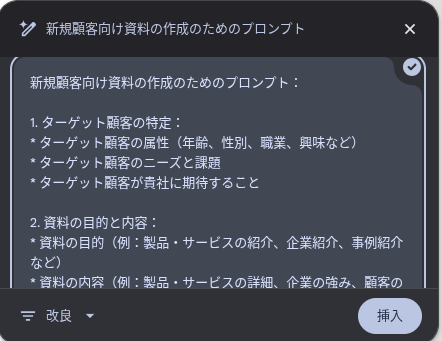

- カード内の入力欄に「プロンプト」(AI に生成してほしい文章の指示)を入力します。

- 矢印ボタンをクリックするか、Enter キーを押すと、AI が文章の生成を開始します。

- いくつかの提案が表示されるので、好みのものを選択し、必要に応じて内容を調整した後、「挿入」ボタンをクリックするとテキストボックスに文章が入力されます。

以下はゼロから文章を作成するために「文書作成サポート」を使うときのプロンプトの例です。

- 「顧客へのお礼メールの文章。丁寧な言葉遣いで」

- 「新製品に関する SNS 投稿のアイデアを 3 つ提案して」

- 「地域の清掃イベントの参加を呼びかける告知文」

- 「新規顧客向けの提案資料のプロンプト」

- 「1泊2日の出張に持っていく男性向けのパッキングリスト」

なお、たまにプロンプトを入力していると、変換候補を決定するエンターキーで途中のままのプロンプトが送信されてしまうという現象が発生します。この場合、別のウインドウで開き直したり、再起動すると直りますが、発生するとやや手間なのがネックです。

また、最初に入力した文字で決定されてしまい、2文字目からでないと自由な入力ができないといったことも稀にあります。

このほか、「文書作成サポート」は複雑なプロンプトには対応していないため、長文作成や複数の条件を指定したい場合には、Gemini アプリをご利用ください。

既存のテキストを書き換える

すでに作成した文章の表現を調整したい場合に非常に便利です。

- 書き換えたいテキストをマウスでドラッグして選択(ハイライト表示)します。

- 選択したテキストの上で右クリックします。

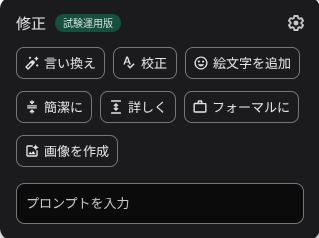

- 表示された「修正」カードで、目的に合った選択肢(言い換え、校正、簡潔に、フォーマルになど)を選びます。より具体的な指示を出したい場合は、カスタムプロンプトを入力することも可能です。

- 矢印ボタンをクリックするか、Enter キーを押すと、AI が書き換え案の生成を開始します。

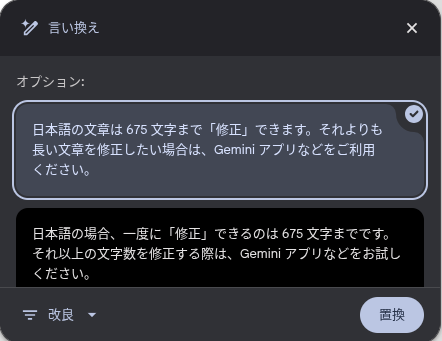

- 提案の中から最適なものを選択し、「置換」ボタンをクリックすると、元の文章が新しい文章に置き換えられます。

以下は既存の文章を修正するときに「文書作成サポート」を使うときのプロンプトの例です。

- 作成したビジネスメールを、よりフォーマルなトーンに変更する

- レポート内の一文を、より簡潔で分かりやすい表現に書き換える

- SNS の投稿文を、より短く魅力的な表現にする

- 「できるだけ無駄を省いてシンプルに」

なお、日本語では 675 文字以下の文章を「修正」することができるため、それ以上の文字数を修正したい場合には、Gemini アプリなどをご利用ください。

活用シーンとヒント

「文書作成サポート」は、以下のような様々な場面で役立ちます。

- メール作成の時間短縮: 定型的な挨拶文やお礼のメールなどを素早く作成できます。

- アイデア出し: ブログ記事の構成案や SNS の投稿ネタに困ったときに、アイデアのたたき台として活用できます。

- リスト化: 「◯◯のリスト」のようなプロンプトですぐにリストが作れます

- プロンプトの下書き: プロンプトが思いつかない場合、「◯◯についてのプロンプト」のように指示することで簡単にプロンプトの下書きが作れます。

- 表現のブラッシュアップ: 自分の書いた文章を客観的に見直し、より適切な表現を探す手助けになります。

AI からより良い回答を引き出すためには、プロンプト(指示)の書き方が重要です。「誰に」、「何を」、「どのような目的で」、「どんなトーンで」伝えたいのかを具体的に記述することで、生成される文章の精度が向上します。

ただし、Chromebook Plus の「文書作成サポート」は、複雑すぎるプロンプトだと出力できないこともあるため、「プロンプトを書くための下書きのプロンプト」を生成する使い方が向いています。

例えば、筆者であれば「◯◯の新規顧客獲得のための提案資料作成のプロンプト」 で出力されたプロンプトを Gemini に貼り付け、必要に応じて内容を修正、Gemini であとは調整していく…といった流れで「文章作成サポート」をきっかけづくりとして活用することがあります。

以下は実際に Chromebook Plus の「文書作成サポート」で提案資料を作成するためのプロンプトを作成し、Gemini アプリに投げるデモです。

このほかには、メールやコミュニティの投稿などで短い文章を作成するとき、資料などで言い回しがうまく決まらないときなどにも使うことがあります。

とはいえ、これらで生成された内容は鵜呑みにせず、必ず内容の事実確認や表現の微調整を行い、修正や自分の言葉として完成させることが必要です。

関連機能:「文書読解サポート」について

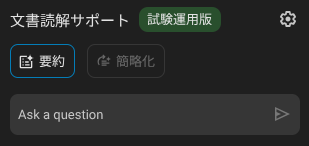

Chromebook Plus には、「文書作成サポート」と対になる機能として、ウェブページの要約や内容に関する質疑応答を可能にする「文書読解サポート (Help me read)」も搭載されています。こちらは、長い記事の内容を素早く把握したい場合などに便利な機能です。

ChromeOS 138 以降、「文書読解サポート」では Web ページなど全体を要約する「要約」と、選択範囲を要約しながら平易な文章にしてくれる「簡略化」という機能を利用することができます。

まとめ

Chromebook Plus の「文書作成サポート」は、文章作成における様々な手間を軽減し、筆の進まない状況を変えるきっかけを作ってくれる便利なツールです。

試験運用版であるため、まだ発展途上の機能ではありますが、その利便性は非常に高く、今後の進化も期待されます。メール作成の効率化からコンテンツ制作のアイデア出しまで、幅広いシーンで活用できるこの新機能を、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

- Chromebook ヘルプ: Chromebook Plus の文書作成サポート