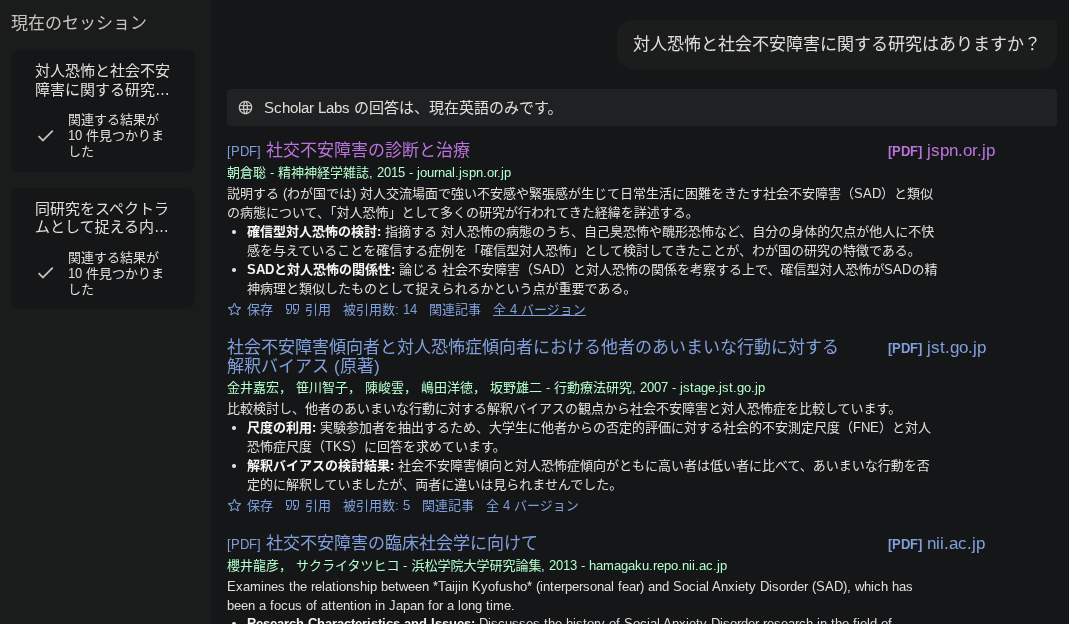

Google は、学術論文検索サービス「Google Scholar」に生成 AI を活用した新機能 「Google Scholar Labs」 を導入しました。

複雑な研究テーマに対して、論文を並べるだけでなく「どの論文がどの観点から回答しているのか」を整理して提示する点が大きな特長です。

現時点では一部のログインユーザーのみが利用できるとされていますが、筆者が実際に試したところ、日本からでもページにアクセスして利用することが可能でした。

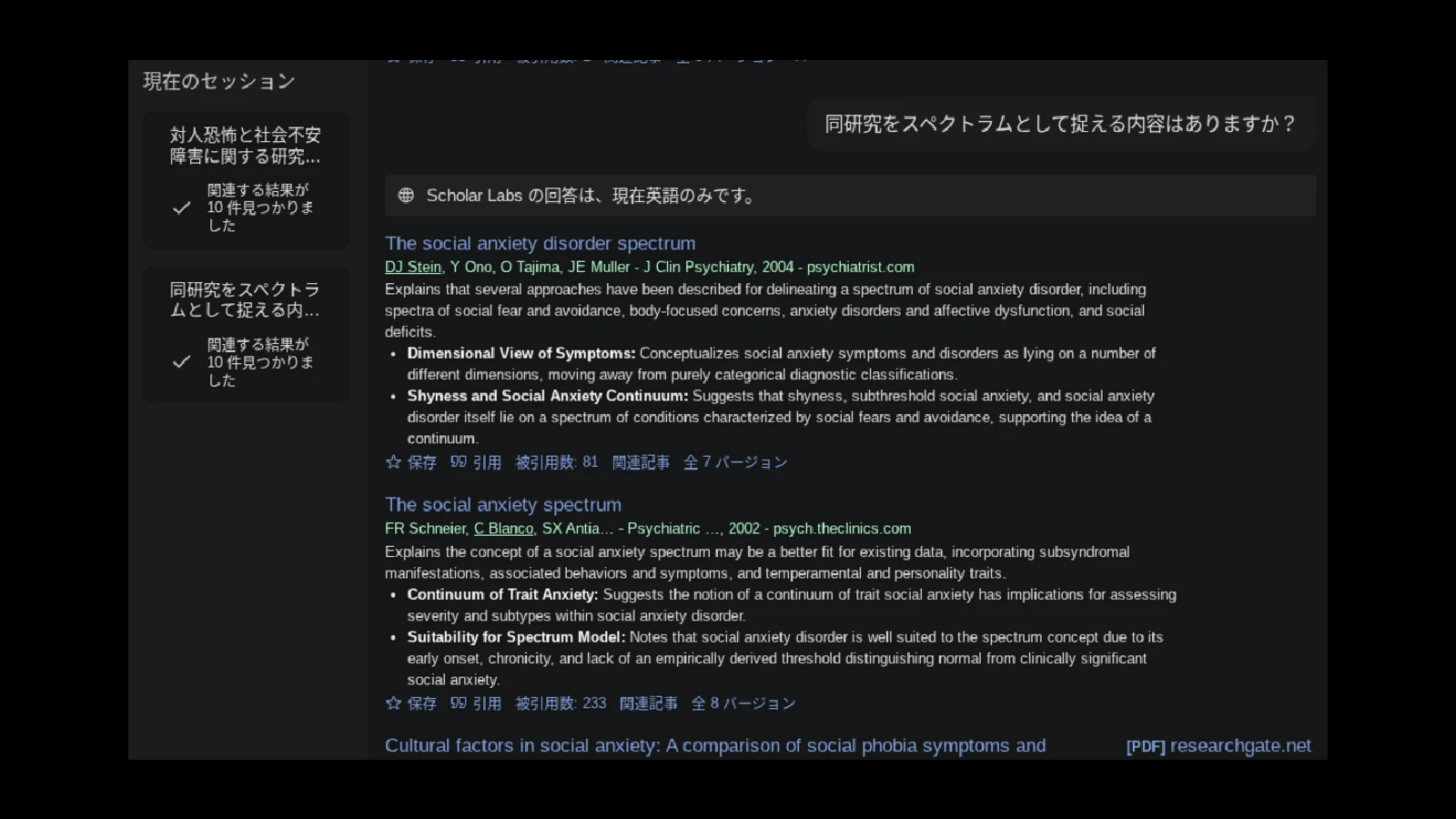

日本語で質問を入力することはできますが、AI による解説部分は英語で出力される仕様となっています(抽出される論文には日本語も含まれます)。

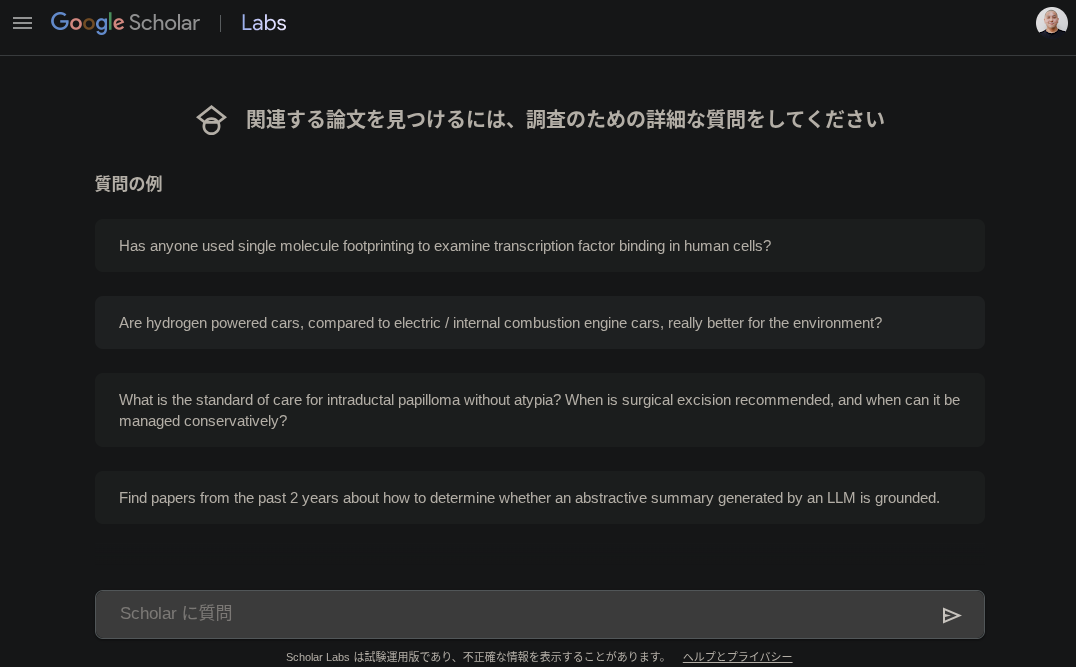

Google Scholar Labs とは

Google Scholar Labs は、Google Scholar 上での学術調査を効率化するために追加された新機能で、生成 AI を用いて質問内容を深く解釈し、関連論文の検索から回答整理までをまとめて支援します。

従来の Google Scholar はキーワード検索が主体でしたが、Labs では AI が文脈を理解し、複数の視点を考慮した研究課題レベルの検索が可能になります。

ユーザーが質問を入力すると、AI はその内容を分析し、主題・要素・関連領域などを自動的に抽出します。その上で、Google Scholar の膨大な学術文献から該当する論文を探し出し、テーマ全体に回答する構造で提示する点が従来との大きな違いです。

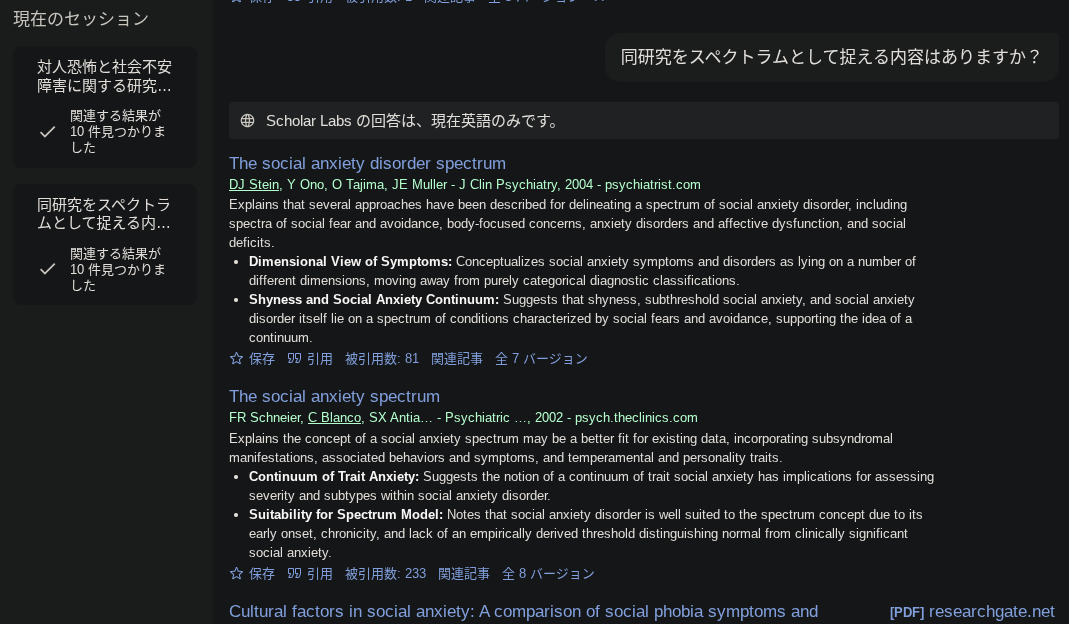

さらにフォローアップの質問で絞り込んだり、異なる論文のトピックを抽出することもできます。

AIが論文の関係性を整理し、解説まで提示

Scholar Labs は単なる検索結果の一覧ではなく、どの論文が質問のどの側面に答えているのかを AI が解説する仕組みを備えています。

Google が示した例では、「カフェイン摂取が短期記憶に与える影響」を調べると、AI は以下のような観点を整理します。

- カフェイン摂取量と認知機能の変化

- 年齢による影響の違い

- 短期記憶・作業記憶に関する既存研究

このような関連性に基づき、研究テーマの複数の側面をカバーする論文が提示され、それぞれが質問にどう貢献するのかという解説が併記されます。

個々の論文を開く前に「どこに注目すべきか」が明確になるため、調査効率が大きく向上する体験となっています。

筆者としても、従来のキーワード検索とは異なり、曖昧な検索や新しい概念のための調査(新尺度の検討や既存概念の再整理などで、具体的なキーワードに欠けるもの)において非常に有用だと感じました。

研究者だけでなく一般ユーザーにも恩恵がある機能

Google Scholar は学術研究以外にも、企業リサーチや企画立案、専門領域の基礎調査など幅広い場面で活用されています。

特に複雑なテーマを扱う場合、まず全体像を把握するのが非常に難しい場面がありますが、Scholar Labs を活用することで、初期調査の負担が大きく減少することが期待できます。

まとめ

Google Scholar に追加された新機能「Google Scholar Labs」は、AI が質問の構造を理解し、必要な論文とその関係性をまとめて提示してくれる、非常に便利なツールとなります。

現時点では限定公開ですが、日本からでも利用できることを確認しています。興味のある方は、ぜひ試してみてください。