Google は、Android 16 において「おおよその位置情報 (Approximate location)」の精度を、地域の人口密度に応じて自動的に調整する新しい仕組みを導入していることが明らかになりました。

これにより、都市部でも地方でも同等レベルの匿名性を維持しながら、ユーザーのプライバシーをより強固に保護できるようになっています。

「おおよその位置情報」の精度が高すぎた問題

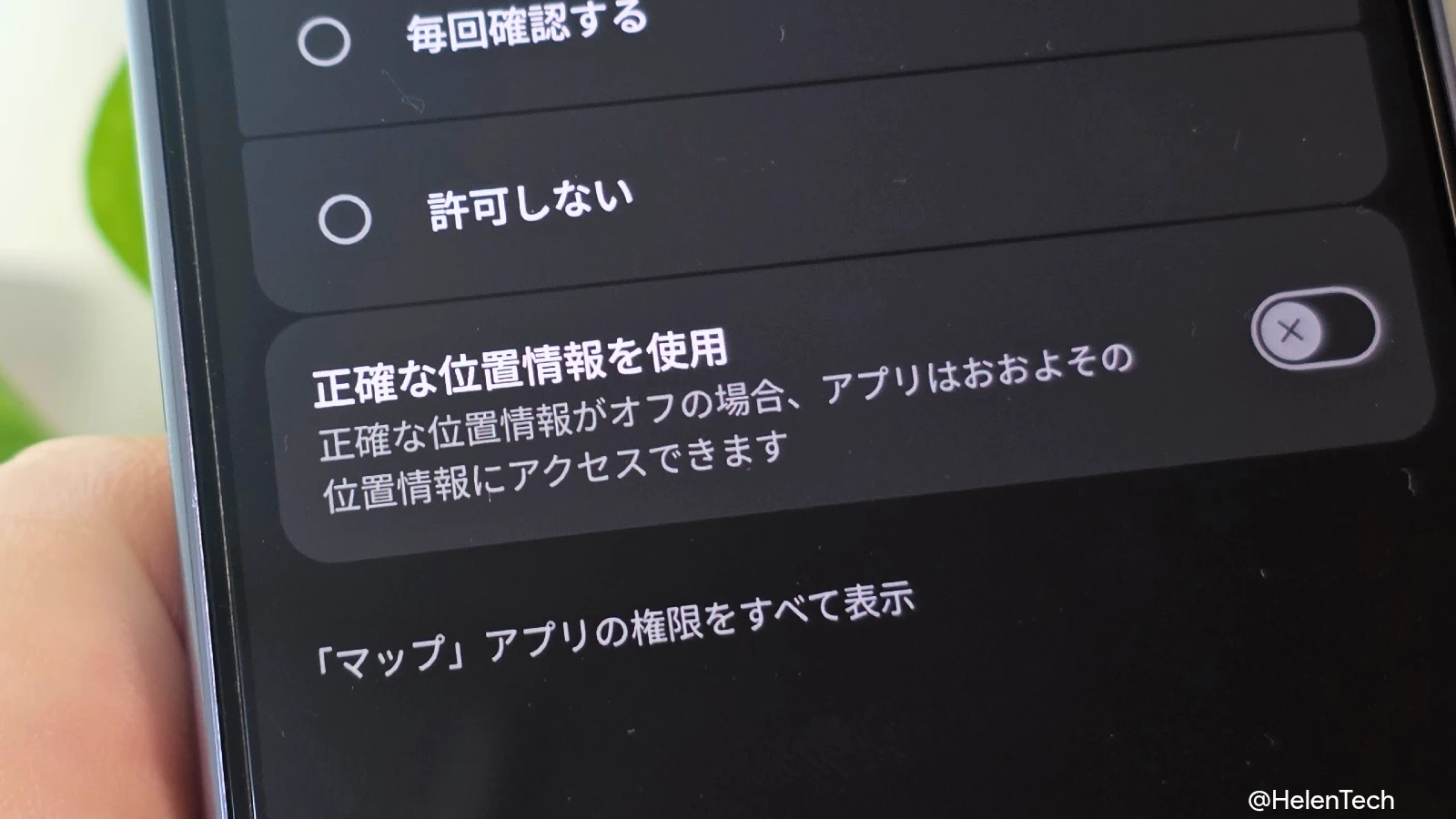

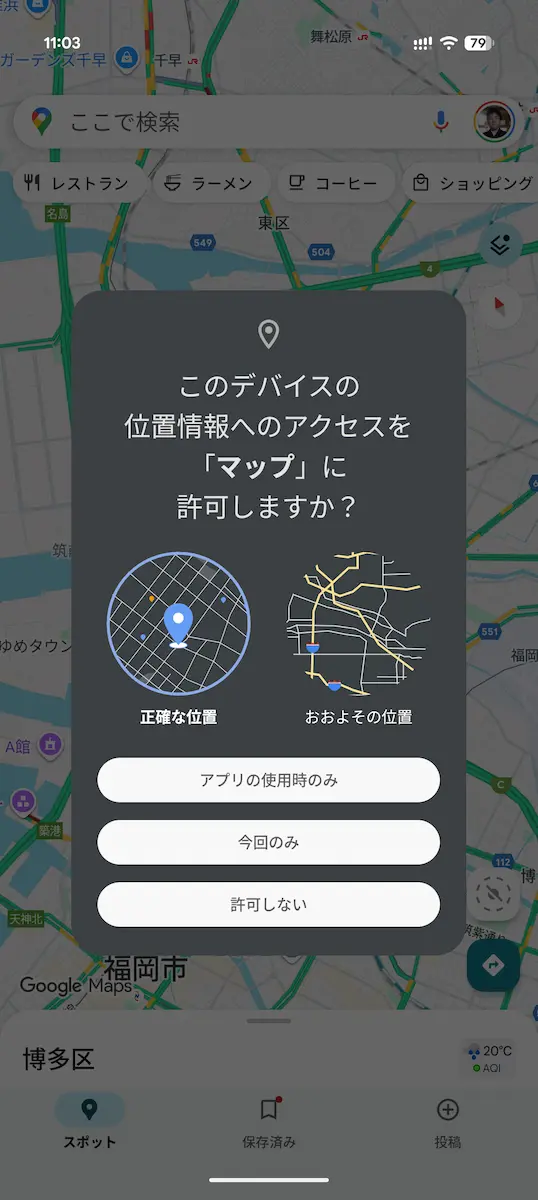

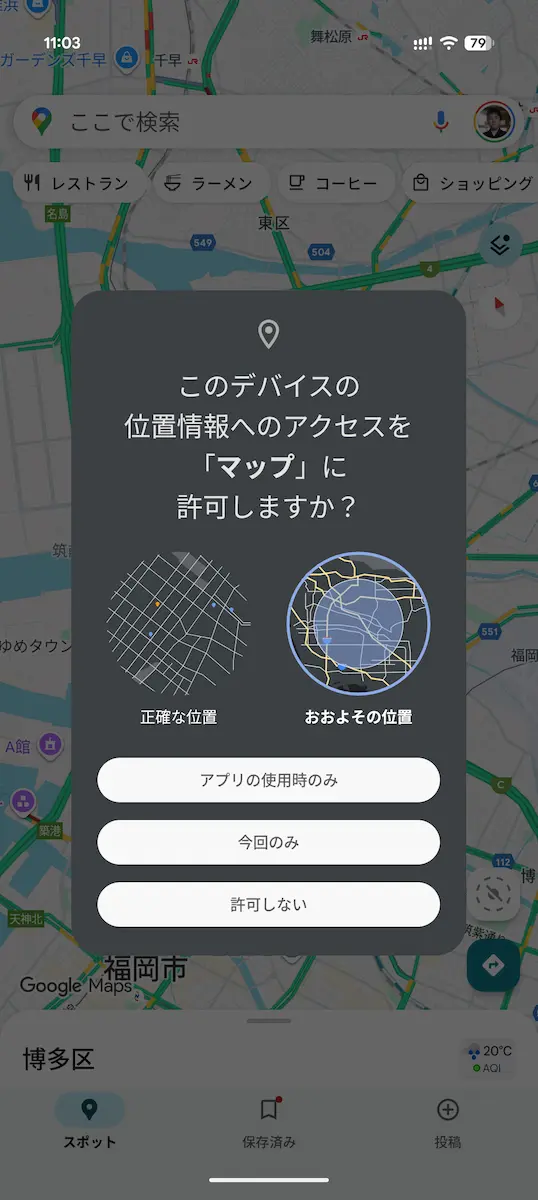

Android では、アプリが位置情報を取得する際に「正確な位置 (Precise)」と「おおよその位置 (Approximate)」を選択できます。

しかし、従来の「おおよその位置情報」は地域にかかわらず一定の精度(約 3 平方キロメートル)で提供されており、人口の少ない地域ではその範囲が狭すぎて個人を特定できてしまう懸念がありました。

こうした課題を解決するため、Android 16 では人口密度ベースのおおよその位置情報 (density-based coarse location) が採用されています。人口が少ない地域ではより粗い(広い範囲の)位置情報を返すことで、匿名性を維持しつつプライバシー保護を強化しています。

PopulationDensityProvider による新しい仕組み

AOSP (Android Open Source Project) の変更履歴によると、Android 16 では新たに PopulationDensityProvider(人口密度プロバイダ) が追加されています。

この仕組みは新たに追加された PopulationDensityProvider コンポーネントによって実現されており、システムが人口密度データを参照して位置情報の丸め精度を調整します。

内部的には、設定ファイルをもとに Google Play 開発サービスや端末メーカーの実装を呼び出す仕組みを採用しています。

2 段階のフラグで段階的に制御

別の変更履歴によると、Android 16 では、この人口密度ベースの「おおよその位置情報」を内部フラグによって段階的に管理できるようになっています

ひとつは PopulationDensityProvider 自体をシステムに組み込むかどうかを切り替えるもので、もうひとつは位置情報の丸め処理を担う LocationFudger が、実際に人口密度データを利用するかどうかを制御するためのものです。

これらを分けて実装することで、Google や端末メーカーはまず機能を内部的に組み込み、必要に応じて一部地域や特定環境で段階的に有効化できます。

問題が発生した場合でも個別に無効化して調整できるため、安全性を確保しながら展開を進めることが可能です。

ユーザーにとっての変化

この変更は Android のシステム内部で動作するもので、ユーザーが特別な操作を行う必要はありません。設定画面やアプリの権限管理の仕組みも従来と変わらず、「おおよその位置情報」を許可している場合は、その裏で人口密度に応じた自動調整が行われます。

人口の少ない地域では、これまでよりも広い範囲の位置情報がアプリに渡されることで、個人の行動パターンや自宅、職場といった情報が特定されにくくなります。一方、天気予報や近隣店舗の検索、地域ニュースなど一般的な利用では、必要十分な精度が維持されます。

ユーザーはこれまでと同じ操作感のまま、より高度なプライバシー保護のもとでアプリを利用できます。

開発者への影響

アプリ開発者にとっても、この変更によって新たな対応が求められるわけではありません。従来どおり「正確な位置情報」と「おおよその位置情報」のどちらをリクエストするかを選択すれば、Android 16 側が自動的に人口密度を考慮して位置情報の粒度を調整します。

Google は今回の改善を通じて「おおよその位置情報」をより信頼性の高いプライバシー保護機能として位置付けており、今後はアプリ設計においても、本当に必要な場面を除き「正確な位置情報」を求めない構成が推奨される方向にあります。

まとめ

Android 16 の人口密度ベースの「おおよその位置情報」は、これまで一律だった丸め処理を地域ごとに最適化することで、都市部と地方の匿名性を均等に保つ仕組みとして導入されました。

人口の多い都市では従来どおりの精度を維持し、人口の少ない地域ではより広い範囲を返すことで、個人の特定を防ぎながらプライバシー保護を強化しています。

この調整は OS の内部で安全に制御されており、位置情報の利便性と匿名性の両立を実現するための重要な改善といえます。

- 関連記事: