日本の公正取引委員会(公取委)は 2025 年 4 月 15 日、米 Google に対し、Android スマートフォンメーカー等との契約において、自社の検索サービスやブラウザを初期画面に設定するよう実質的に要求したことなどが独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたるとして、排除措置命令を出したと発表しました。

なお、巨大 IT 企業に対する同種の命令は国内初であり、これら発表の内容については、日経新聞や NHK などの主要な国内メディアだけでなく、The Verge などの海外メディアでも多く取り上げられています。

- 公取委が Google に対し排除措置命令(独禁法違反)を発出

- Android スマホへの Google 検索・Chrome の初期画面への優先的搭載要求が問題

- 収益分配契約で他社サービス排除を条件付けていた点も違反と認定

- Googleは該当行為の取りやめ、5年間の第三者監視付き再発防止策などが求められる

- Googleは命令に遺憾の意を表明、対応を検討中

違反と認定された Google の行為

公取委が問題視し、独占禁止法違反(不公正な取引方法「拘束条件付取引」)と認定したのは、主に以下の2点です。

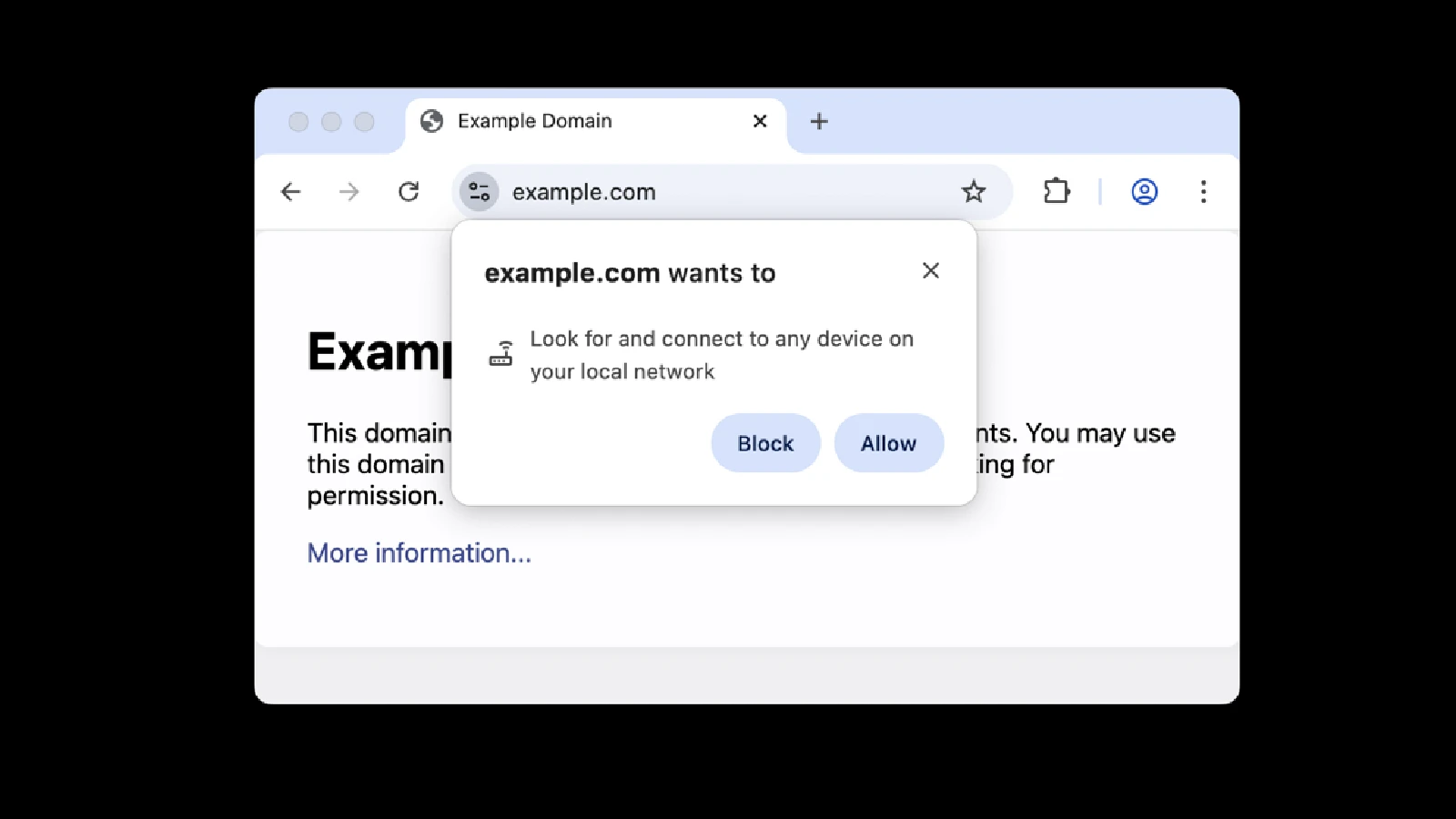

- 検索・ブラウザアプリの初期設定要求:

- Google は遅くとも2020年7月以降、アプリストア「Playストア」のライセンス契約において、スマートフォンメーカー 6 社に対し、Google 検索とブラウザ (Chrome)を、ユーザーの目に留まりやすいスマートフォンの初期画面(ホーム画面)に設定するよう求めていました。これは国内で販売された Android 端末の約 8 割が対象だったとのことです。

- 収益分配契約における競合排除:

- Google 検索を通じて得た広告収益の一部をメーカーや通信事業者 5 社に分配する契約を結んでいましたが、その分配を受ける条件として、Google 検索等を初期画面に配置することに加え、競合他社の検索サービス等を端末に搭載しないことなどを要求していました。

公取委は、これらの契約条件がメーカーの自由な選択を妨げ、競合他社の事業活動や新規参入を阻害していたと判断しました。

公取委の命令内容

今回の排除措置命令により、Google は以下の対応を行う必要があります。

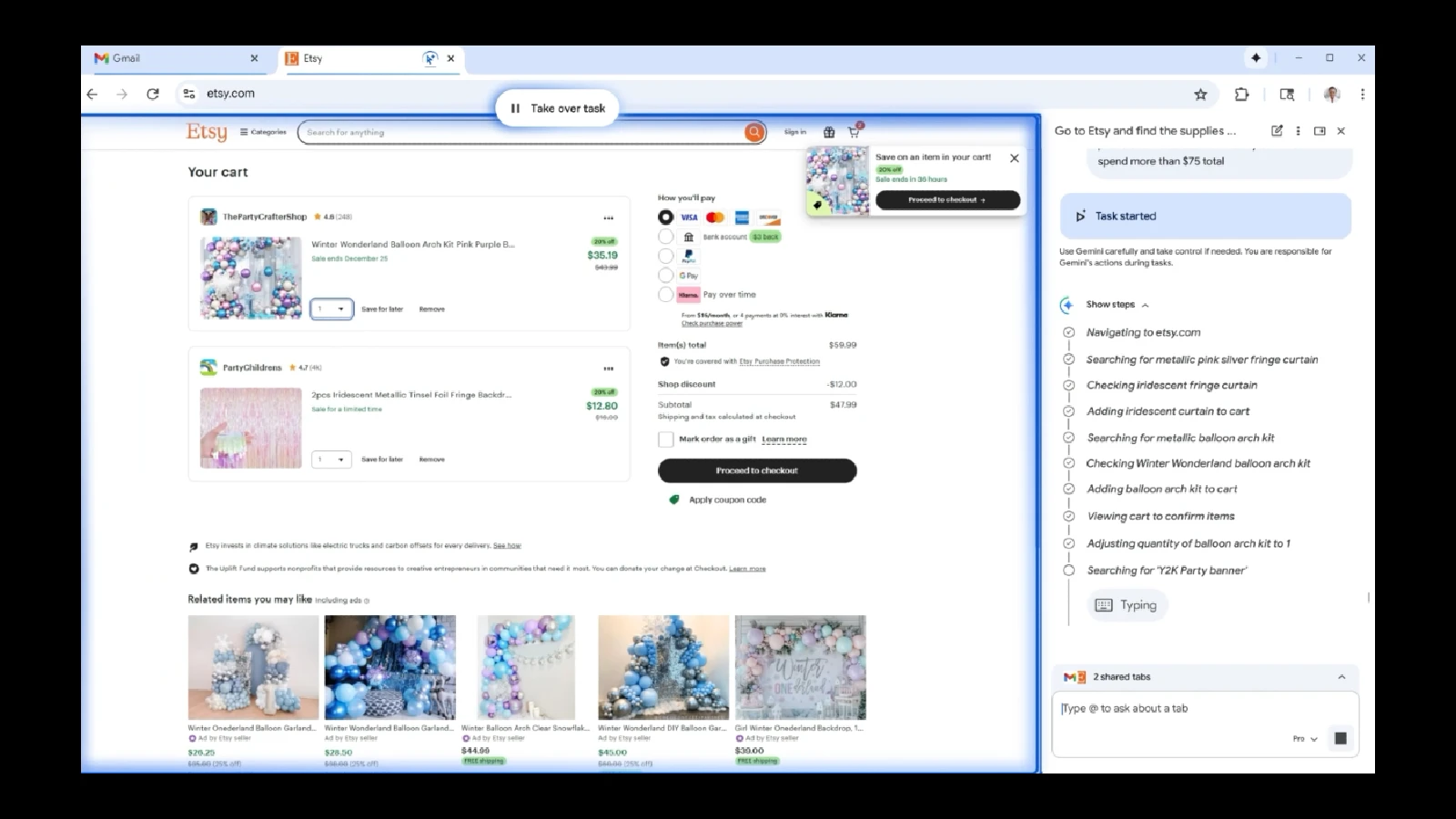

- 上記の違反行為(初期設定要求、競合排除条件)を取りやめること

- 契約条件を変更し、メーカーが自由に検索サービス等を選択・配置できるようにすること

- これらの措置について、取引先メーカーや通信事業者、及び日本国内の消費者に周知すること

- 今後同様の行為を行わないための行動計画を策定し、従業員に周知徹底すること

- 上記の履行状況を、公取委が承認する独立した第三者に今後 5 年間監視・検証させ、その結果を公取委に報告すること

背景:世界的な規制強化と日本の新法

Google 検索は日本国内でも 8 割以上のシェアを持ち、その影響力は絶大です。今回の公取委の命令は、EU での制裁金や米国での訴訟など、世界的な巨大IT企業への規制強化の流れと歩調を合わせたものと言えます。公取委は、特に AI 検索など新しい技術が登場する中で、公正な競争環境を確保することを重視したと見られます。

また、日本国内では2025年12月までに「スマホソフトウェア競争促進法(スマホ新法)」が施行される予定です。この新法では、検索サービスやブラウザの選択画面表示の義務付け、アプリストアや決済における囲い込み禁止などが定められ、違反には高額な課徴金(売上高の 20%)が課される可能性があります。Google や Apple は既にこの新法の対象事業者として指定されており、公取委は独禁法と新法の両輪で規制の実効性を高める方針です。

Google の反応と今後の焦点

Google は15日にコメントを発表し、「調査結果に遺憾の意を表明する」、「当社の契約は競争を促し、消費者の皆様により多くの選択肢を提供してきたと考えている」とした上で、「今回の命令を精査し、今後の対応を慎重に検討する」としています。

今後、Google が命令に従い、日本の Android スマートフォンにおける検索サービスやブラウザの選択・表示方法が実際にどのように変わるのか、そして競争環境がどの程度改善されるのかが焦点となります。事業者が命令に不服な場合は、処分の取り消しを求めて提訴することも可能です。

ユーザー視点で見ると…

ユーザー視点で考えてみますが、正直今回の影響は大きくないと思われます。これをきっかけに Android や Chrome を含む Google サービスに制限がかけられてしまうのであれば大問題ですが、「デフォルトにならない」というだけであればユーザーへの影響は少ないはずです。

一方、健全な競争を生むことになるにしても、日本は世界標準よりもガラパゴス化する傾向にある印象があるため、自由度が上がったことで独自仕様の何かを大量に生み出し、かえって使いづらいことになる可能性も考えられます。それはそれで良いのかもしれませんが、最終的にユーザーには選ぶ権利があるので、メーカーやサービス提供側も考慮する必要があるかもしれません。